El

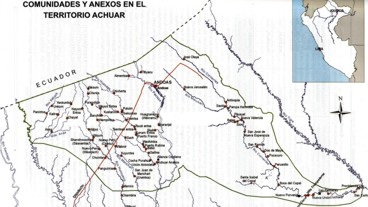

pueblo Achuar pertenece al conjunto lingüístico y cultural

jíbaro que se caracteriza por conservar una fuerte identidad cultural.

Se trata de un pueblo al que el establecimiento de fronteras internacionales

en 1941 lo dejo dividido en dos segmentos. En el Perú; su población

asciende a poco más de 13,600 habitantes distribuidos en tres distintas

cuencas: Morona, Pastaza (que incluye los escenarios Huasaga y Huitoyacu)

y Corrientes, siendo el número de habitantes de la segunda de estas

cuencas la mayor. En el Ecuador; la población Achuar asciende a

5,440 habitantes reunidos en centros o comunidades ubicadas en los afluentes

de los cursos altos y cabeceras de estos ríos.

Desde el punto de vista político – administrativo

en el Perú el territorio del pueblo Achuar se ubica en el ámbito

de los distritos Andoas, Morona y Pastaza de la provincia de Datém

del Marañón y en el distrito Trompeteros de lo provincia

de Loreto en el departamento de Loreto. En Ecuador el territorio Achuar

se ubica en las provincias de Morona Santiago y Pastaza.

Ubicándonos con los hermanos Achuar del Corrientes, tierras ocupadas por ellos desde tiempos ancestrales, lo cuidaron y protegieron para poder subsistir de sus riquezas de generación en generación. Los Achuar afiliado a FECONACO están ubicados a lo largo de la cuenca del corrientes teniendo como limites por el norte con la frontera con el Ecuador y por el sur con el río Tigre, al este y oeste las márgenes del río Corrientes. El río Macusari afluente del corrientes allí también están ubicados nuestros hermanos achuar.

Los integrantes del pueblo Achuar emplean para referirse

así mismo el etnónimo Aínts. El termino “Achuar”

es Empleado para designarse como colectividad y en sus relaciones con

el estado y otros pueblos. Diversos autores refieren que el término

Achuar provendría de la palabra achu que designa a la palmera de

aguaje, vegetación dominante en la zona de tipo pantanoso aunque

pocos de los Achuar piensan que ese sea su origen. Es más probable

que el termino Achuar derive de Shuar, término hoy en día

reservado a uno de los pueblos jíbaro. Si bien algunas fuentes

los designan asimismo como “Actual”, el término es

aberrante en la medida que en el idioma Achuar no existe el sonido de

la consonante “l”. Por su parte “Achuara” es una

castellanización innecesaria del término.

Los

Achuar hablan un idioma de la familia lingüística jíbaro.

Este es altamente inteligible con el idioma de los Shuar y de los Wampís,

lo que favorece el bilingüismo en estos idiomas en las zonas en contacto.

A su vez históricamente los Achuar, en particular en los ríos

Macusari y Corrientes y Pastaza, han estado en contacto con el idioma

quichua que hablan sus vecinos Canelos Quichuas y Quichuas Alama, y que

fue lengua franca en esa región, lo que ha favorecido la afluencia

de ese idioma y el bilingüismo. Sólo en bajo Corrientes se

aprecia un creciente uso del castellano en las comunidades mientras que

en el resto, el idioma Achuar es hablado en todos los hogares y es la

lengua de la comunicación social en las comunidades.

Uno

de los más grandes problemas de los pueblos indígenas es

el tema territorial, El pueblo Achuar tradicionalmente ha relacionado

la calidad de vida con la posibilidad de mantener la autonomía

y la autosuficiencia económica de la vivienda familiar. Es así

que la situación territorial identificada como ideal es aquella

que muestra una serie de unidades domésticas constituyendo microterritorios

esparcidos por todo el ámbito territorial. El centro de estos enclaves

territoriales, que incorporan cuerpos de agua y zonas de caza, es la vivienda

familiar, una amplia construcción cercada (de 30 metros de largo

y 16 de ancho) donde viven, bajo la conducción de un hombre mayor

y su esposa, varias decenas de personas entre hijos menores, hijas solteras

y casadas, yernos y algunos parientes ancianos que no se puedan valer

por sí mismos.

Alrededor

de la vivienda se establecen las chacras familiares; cada mujer casada

es dueña de una chacra propia dedicada al mantenimiento de su familia

nuclear. En una amplia área circundante, bien delimitada por caminos

y antiguas chacras los habitantes varones practicaban sus actividades

de caza y establecían “campamentos” (tenak) a donde

podían desplazarse estacionalmente con sus familias en tiempos

de paz. Mientras que los productos procedentes de la chacra alimentan

a la familia nuclear, se acostumbra compartir el producto de la caza y

la pesca a dentro de la familia extensa.

Entonces, lo que define cada uno de estos microterritorios es el derecho a utilizar y administrar una zona de caza mientras que siga manteniendo recursos suficientes para alimentar a la familia. A medida que pasa el tiempo, los yernos van estableciendo su propia vivienda cerca de la gran casa familiar, conformando entre todos una unidad básica de producción y consumo de carácter autónomo.

Estas unidades locales dispersas estaban a su vez adscritas a lo que Descola (1981) ha llamado un “nexo endogámico” mayor, constituido en base a alianzas matrimoniales entre diferentes unidades domésticas cercanas. Así en un determinado ámbito del territorio, generalmente un afluente de un río grande o un tramo de éste, se podían encontrar varias de estas casas grandes entre las cuales existían vínculos de cooperación. Los espacios entre estos "nexos" constituyeron, como dice Descola, verdaderas reservas ecológicas que explican el magnífico estado de conservación de aquellas áreas que están todavía bajo control del pueblo Achuar.

Los hombres fuertes al frente de cada uno de estos "nexos" o grupos locales de segundo nivel, establecían alianzas con otros hombres fuertes de otros nexos endogámicos situados a mayor o menor distancia con quienes establecían también relaciones de intercambio material, simbólico o matrimonial.

Este patrón residencial resultaba en una baja densidad poblacional y así se ha mantenido sin cambios significativos hasta 1970. Con la formación de comunidades ese patrón fue modificado, verificándose tendencias hacia una relativa concentración de la población en aldeas estables.

Este cambio de patrón de asentamiento, aunque presenta muy diversos grados de evolución según las diferentes cuencas fluviales, supone cambios substanciales para la vida de las familias Achuar. Como se ha señalado, el proceso de agrupación de la población en comunidades estuvo relacionado con las actividades misioneras y halló motivación fundamentalmente en el establecimiento de escuelas, pero también en la necesidad de fortalecerse frente al ingreso muy agresivo de las empresas petroleras y el abuso de los comerciantes y madereros.

En

el Corrientes, la primera comunidad también auspiciada por el ILV,

Pampa Hermosa ubicada en la boca del río Macusari, reunió

al poco tiempo 450 habitantes en torno a una escuela, con

los consiguientes problemas de escasez de alimentos, mala nutrición

y enfermedades que creaban una atmósfera de tensión (Warren

1992).

Otras

comunidades, como Valencia, se formaron sobre la base de núcleos

de población que anteriormente habían estado sujetas a patrones

locales que habían establecido sus fundos y habilitaban a los Achuar.

A pesar de que en este río la presencia de este tipo de comunidades

se puede rastrear desde 1950 (Faura 1964) la gran mayoría de las

comunidades obtuvieron títulos comunales recién en la década

de 1990 y después de una década de grandes esfuerzos de

sus modernas organizaciones. Todavía algunas comunidades aguardan

ampliaciones y títulos. Los

Achuar del río Corrientes atribuyen este retraso a los obstáculos

que impone la presencia de las empresas petroleras.

El pueblo Achuar viene realizando, con medios propios, un trabajo de zonificación expresivo de la ubicación de sus recursos territoriales. El diseño de este importante trabajo organizativo nos ofrece la oportunidad de distinguir los diferentes componentes que, para el pueblo Achuar, son importantes elementos de su patrimonio territorial, las CCNN afiliadas a FECONACO, tiene dentro de sus activiades hacer los mapas de cada comunidad y hacer valer sus derechos como lo hizo ante la Empresa Talisman que gracias a que ya tenian sus mapas pudimos hacer retroceder a dicha empresa. El proyecto de mapeo es un trabajo conjunto de FECONACO (Monitores, Dirigentes,Comunidades), Shinai y WWf, donde registran los sigueintes elementos:

-

Ríos y quebradas: sean estas últimas de aguas oscuras, nacidas en aguajales o bajiales, o claras procedentes de chorros o de montañas.

-

Comunidades: centros poblados con una estructura similar (centro escolar, cancha o pista de aterrizaje, salón de asambleas).

-

Chacras y purmas: lugares de cultivo en producción o en descanso.

-

Campamentos: pequeñas fincas con una pequeña chacra y cercana a colpas o quebradas abundantes de pesca.

-

Puertos: los puntos de acceso al río Pastos y piscigranjas: lugares donde se han instalado modernos establecimientos productivos: la ganadería a pequeña escala o la piscicultura.

-

Cementerios y lugares de entierro: casi siempre se trata de la propia vivienda que fue del difunto.

-

Plantaciones de palmeras, madera y sangre de grado: cultivos antes silvestres que ahora necesitan la colaboración de la mano del hombre.

-

Camino de visita: son rutas de unos 2m de ancho que conectan las viviendas y las comunidades; las visitas son una muy importante actividad social.

-

Caminos de caza: veredas mucho mas estrechas y hasta invisibles al ojo inexperto; son mantenidas por cada cazador; aunque estos caminos se entrecruzan en el monte, cada cazador sabe bien cuál es el suyo.

-

Lugares para buscar la visión: las visiones (arutam) son un importante elemento espiritual en la vida Achuar; los lugares apropiados son generalmente cascadas o lugares solitarios con alguna particularidad especial.

-

Lugares especiales como aquellos donde vive la boa (zonas de alto riesgo generalmente lagunas o aguajales profundos donde la boa grita haciendo temblar el aire) o donde se encuentra Mana, la "madre" de los animales (su lugar debe ser respetado para que siga habiendo caza) o en los que se ubica Shaam (que vive en grandes huecos en el monte y es un ser diabólico que puede matar gente) o Tsunki (la gente del agua, ubicada donde hay grandes rocas o pozos), o espíritus peligrosos como Jurijuri o Iwianch.

-

Colpas: lugares con un tipo especial de barro salobre que los animales necesitan para digerir bien los alimentos; hay colpas de un solo animal y otras que atraen a muchas diferentes especies; son muy importantes para el cazador Achuar. Muy apreciadas son las colpas de loros y guacamayos.

-

Madera: lugares con especies finas o comerciales como el cedro y la caoba.

-

Lugares promisorios en cuanto a flora: aquellos donde se encuentran las diferentes clases de remedios vegetales, rodales de sangre de grado, lugares de palmeras (elementos básicos para la alimentación y para la construcción de viviendas, sean sus hojas para el techo, sea su tronco hueco para las paredes), de tamshi (la soga utilizada en las construcciones y en cestería), de apacharama (una corteza de árbol usada para preparar la arcilla para la cerámica), de natem (la planta sagrada para estimular las visiones espirituales) o de otros con importancia cultural especial.

-

Otros lugares promisorios en cuanto a fauna: como los lugares de curwintse (hormigas voladoras muy estimadas en la cocina Achuar), las ranas (importantes como deliciosa comida pero también porque allí donde depositan sus huevos se acercan otros animales mayores a comerlos, así el sajino), churos, camarones o cangrejos.

-

Lugares promisorios en elementos minerales: como los lugares donde se ubica la arena para lijar la cerbatana, el barro especial para la cerámica, los pigmentos naturales o las piedras para brillar las vasijas, etc.

-

Paisajes naturales como lagos, cataratas y pongos (estrechamiento del río con peligro para la navegación).

-

Aguajales: extensísimas áreas inundadas durante todo el año donde crece el aguaje y se desarrolla una complejísima red de procesos vitales; son la naciente de muchas quebradas de manera que su contaminación puede afectar gravemente la calidad de las aguas de consumo humano.

-

Bosques de reserva: son zonas alejadas a varios días (las antiguas áreas entre "nexos" o grupos locales) que, según los Achuar son reservas de animales pero que generalmente se respetan y tan sólo se usan en caso de celebraciones especiales donde la caza debe ser abundante. En este mismo trabajo de zonificación y mapeo en el río Corrientes, junto con este conjunto de "lugares" de interés para una vida sana y de calidad, los Achuar ubican hoy en día otros elementos, amenazantes: los campamentos petroleros, las baterías y estaciones, las carreteras de servicio, los derrames antiguos y una impresionante muestra de lugares contaminados por la actividad petrolera.